新派讯 十月的潍坊大地,“环境优美、产业富美、生活和美”交织成一幅“农”墨重彩、美不胜收的乡村振兴崭新画卷,广袤乡村处处呈现着“更好潍坊”的诗和远方。

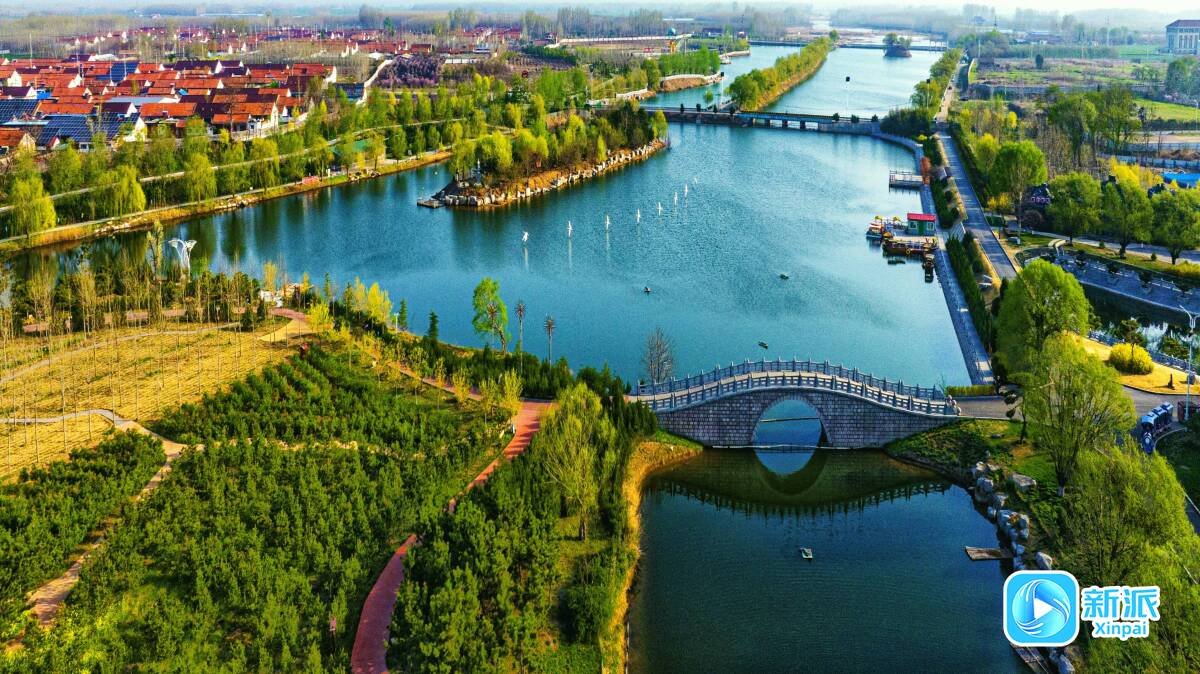

高密五龙河和美田居片区

一个个乡村振兴片区建设“小微样板”,是潍坊学习运用“千万工程”经验,持续拓展创新“三个模式”,探索实践融合化发展之路的生动实践。我市探索的乡村振兴片区建设“十步工作法”得到省领导指示肯定并在全省推广。目前,全市已建设片区154个。其中,省级片区16个、市级片区21个,覆盖村庄1276个。

我市以片区建设为抓手推进乡村全面振兴,一体构建乡村“空间体系、产业体系、生态体系、治理体系、组织体系”,促进“党建联建、资源整合、产业融合、人才聚合”,打造具有潍坊特色的生产生活生态共同体,较好地破解了“单个村庄资源分散、需求不完整而整县整乡难以精准施策”的难题,找到了推进乡村全面振兴的切入点和突破口。通过完善片区空间体系、培育片区产业体系、提升片区生态体系、构建片区治理体系、优化片区组织体系,对乡村空间、组织、资源进行系统性重构,让乡村“联”起来、“富”起来、“美”起来、“活”起来、“强”起来,也正是这五重逻辑让产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴落地生花,展示着“千万工程”的价值精髓、思维逻辑,是具有潍坊特色的山东版“千万工程”。

“东篱田园·悠然双杨”乡村振兴示范片区前阙庄村

聚力完善片区空间体系

让乡村“联”起来

作为农业大市,我市扛牢拓展创新“三个模式”政治责任,加快建设农业强市,在浙江“千万工程”的成功实践在全国形成积极示范效应的背景下,潍坊深刻理解其价值精髓、思维逻辑,结合实际,积极探索推进乡村全面振兴的实践路径。

我市坚持高位推进,强化片区发展“推动力”。建立市、县、镇、村“四级联动”机制,农业农村、财政、自然资源等部门联合作战,打破“条块分割”,真正让乡村手牵手“联”起来。

通过科学规划,全面摸排村庄资源禀赋、产业现状、组织建设、人文风俗等基本情况,按照“区域相邻、功能相近、产业相连、配套相通”原则,确定片区的位置、范围、大小,明确核心村、骨干村,抓住特质、突出特色,逐个片区制定规划建设方案,绘就片区发展“一张图”。

立足各村的资源禀赋和发展潜力,我市制定了差异化发展策略,构建起南部“两山”转化、东部潍美田园、西部弥水兴农、北部陆海统筹、中部城乡融合“五大组团”全域发展格局,积极推动片区由小片变大片、由少片变多片,力求“片片不一样,片片有一样”,加快推动乡村由“一村美”向“村村美”拓展、由“一域兴”向“全域兴”跃升。

资本是乡村发展的血液,人才是乡村振兴的核心,集体经济是农村经济的重要组成部分,科技是产业升级的关键,而数字经济则为乡村发展开辟了新的蓝海。乡村振兴片区建设如何找准片区发展“结合点”,以片区聚资源、集要素、汇人才,激活乡村振兴的资本引擎、人才引擎、集体经济引擎、科技引擎和数字引擎?

我市树立系统思维,将片区作为汇聚资源要素的重要载体和平台,实施领导包靠、部门结对、企片结对、金融助力、导师赋能“五大工程”,推动优秀人才向片区集聚、优先政策向片区倾斜、优质项目在片区落地,形成资源聚集的洼地效应和要素聚合的乘数效益,为乡村振兴注入持久动力。

结合片区建设,谋划11个全域土地综合整治项目,撬动10亿元社会资金投入。建立片区发展“导师制”,成立片区发展“导师顾问团”,搭建乡村创新创业平台,引导企业家、创业者、规划师、新农人等各类人才投身片区建设。

今年以来,累计争取上级资金1.09亿元、市级配套资金5700万元,整合财政、住建、交通、水利等部门涉农资金6.6亿元,引入金融赋能资金18亿元。

坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理,累计投入财政资金43亿元、吸引社会资金近百亿元,已打造乡村振兴片区154个、覆盖村庄1666个,建成富民产业项目500多个、惠及农户13.8万人,推动“美丽生态、美丽经济、美好生活”相促相融、相得益彰。潍城区“上农智田·于河印象”等5个片区新争创为省级片区,省级总数达到16个。

全国美丽乡村示范村昌邑市饮马镇山阳村

聚力培育片区产业体系

让乡村“富”起来

产业是片区的“底子”。我市大力发展片区主导产业,放大龙头企业、产业集群的带动和承载能力,培育共富公司、共富工坊等联农带农新载体,拉长产业链,提升价值链,积极引导各类企业、农民合作社、家庭农场、农户抱团发展,构建形成“5+10+N”乡村富民产业矩阵,打造产业联合体、利益共同体,把万千农户引入现代农业发展轨道。

梨园长歌,枣园甜韵。深秋时节,走进位于昌邑市中南部的饮马镇和“梨花水镇·智赋田园”乡村振兴片区,以5000亩山阳大梨为核心的特色种植业喜获丰收,成了当地农民增收致富的“支柱产业”。

这个片区因与博陆山风景区的乡村旅游业深度绑定,再加持“潍水云境·数字农科示范园”,三者形成优势互补,已成为昌邑南部农文旅融合与数字农业发展的新地标。

走进寿光市洛城街道的“弥水明珠·蝶变洛城”乡村振兴片区,从“寿光型”大棚的绿色浪潮到“孝老饺子宴”的温情炊烟,这片土地正演绎着从“菜篮子”到“菜芯片”的精彩蝶变。

前端,聚力蔬菜产业创“芯”。这个片区落户中国农科院、国家蔬菜工程技术研究中心等国字号科研机构6处、种子种苗企业13家,自主研发蔬菜品种126个,实现蔬菜种业“育繁推”一体化发展。

中端,突出“智慧化”蔬菜种植。建设占地3000亩的现代农业高新技术集成样板区和占地3500亩的乡村振兴农业产业园等高端种植园区,中国工程院院士赵春江团队设计的“寿光型”智能玻璃温室落户片区,带动片区内建设新式大棚9200个,蔬菜年产量18万吨,实现农业总产值16亿元。

后端,攻坚“深加工”产业。引进建设10.6亿元的正大(寿光)国际蔬果智慧产业园项目,依托2家全国农业500强企业天成、天惠,实现年加工农产品46万吨,产值45亿元,带动片区内800余户农户,持续做长产业链条,做强产业品牌。

这个片区是寿光市坚持融合共促、共富提升的一个缩影。在整个寿光市,推动种业“育繁推”一体化片区、蔬菜智慧化片区、“农文旅”融合化片区等优化提升,做实了片区建设产业支撑。

在高密市,坚持“宜种则种、宜养则养、宜工则工、宜游则游”,打造“潍水东岸”“胶河两岸”“G20沿线”片区,实施特色种养殖、农产品加工、基础设施、文旅新业态等项目70余个,提升乡村经济质效。

“东坡遗韵·常山绿谷”乡村振兴片区

潍美乡村,美在产兴业旺、村强民富。全市各个县域片区因地制宜,百花齐放。在每个片区重点培育1-2个特色鲜明、带动农民就业增收的优势主导产业,组织全市21家农业龙头企业与片区结对共建,推动萝卜、西瓜、花卉、大樱桃、蜜桃、朗德鹅、蜂蜜、绿茶、板栗等特色产业蓬勃发展,将片区内小农户深度嵌入乡村产业链条,成为带动村强民富的强劲引擎,片区内村集体收入50万元以上的达到769个,超百万元的达到528个。

产业振兴的硬核突破,带动蔬菜、肉鸡、桃、玉米等4个产业集群入选国家优势特色产业集群,省级以上农业龙头企业达到145家、全省第1,820家市级以上龙头企业带动52万农户就业增收,把增值收益更多留在产地、留给农民,片区自我造血功能持续增强,带动越来越多的村庄和农户共享片区发展的机遇和活力,农民生活越来越好、腰包越来越鼓。

我市把增加农民收入作为“三农”工作中心任务,在片区建设的主战场上,一曲交织着兴业、强县、富民一体发展的大合唱在潍坊大地飞歌。

新派融媒体记者:王瑗 尹莉莉/文

通讯员:李佳颖

图片均为资料图,由潍坊市农业农村局提供

编辑:冯淑杰 孙锦

一审:姜健 李敬友

二审:孙瑞永

三审:管延会

留个言再走呗...